Media sosial adalah ruang pamer dan pintu gerbang yang sangat luas. Namun, media sosial juga ibarat pisau bermata dua. Ia dapat menjadi sahabat penuh manfaat atau musuh terjahat.

Bagi yang mampu mengelola akun media sosial dengan baik, dunia maya bisa jadi panggung yang menguntungkan. Semua orang bisa menjadi idola tanpa harus bersusah payah memopulerkan diri, mengikuti audisi, ataujob interview. Jika beruntung, panggung mereka bahkan bisa ditonton oleh banyak orang. Bonusnya, uang, barang, paket liburan, dan lainnya akan mengikuti.

Meski begitu, tak semua orang antusias memiliki akun media sosial. Rico, misalnya. Karyawan swasta di bilangan Sudirman ini memilih tidak bermain media sosial apa pun. Meski setiap platform media sosial memberi hak bagi pemilik akun untuk mengendalikan jenis informasi yang bisa dilihat oleh orang lain, tetap saja pria usia 30 tahun itu tidak tertarik.

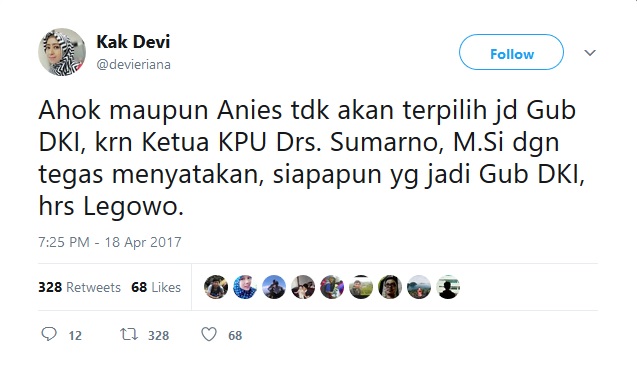

“Aku nggak mau media sosial memperbudak hidupku, tukas lelaki berkacamata itu, orang akan selalu terpancing mengunggah apa pun yang diminta oleh media sosial. Misalnya, Facebook dengan whats on your mind-nya, Twitter dengan whats happening-nya, atau Instagram yang meminta kita mengunggah foto ini itu, disertai dengan caption tertentu.”

Berbeda dengan Anindita, mahasiswa yang pernah memiliki akun di sejumlah platform media sosial ini berkomentar, “Sebenarnya, bermain sosmed itu asyik-asyik saja selama nggak sampai kecanduan. Dulu, aku punya teman yang sangat eksis di sosmed. Awalnya sih dia menikmati popularitas itu. Tapi semakin dia dikenal orang, semakin dia dianggap baik, pintar, bijaksana, dan menyenangkan, semakin dia terjebak dalam pencitraan yang melelahkan.”

Kata-kata mutiara memang banyak bertebaran di media sosial, atau kalimat-kalimat bijak dan inspiratif yang dapat memotivasi orang lain. Anindita berpendapat, ketika seseorang terlalu sempurna di media sosial, yang terlihat justru bukanlah dirinya sendiri melainkan sebuah citra atau avatar.

“Sebagai manusia, kita pasti punya sisi baik dan buruk, kan? Dia juga manusia biasa yang bisa capek, sebel, galau, dan ngomel-ngomel juga kalau lagi marah. Sampai akhirnya dia sadar, jenuh dengan semua pencitraan yang dibangunnya itu. Ada kerinduan menjadi diri sendiri”, tuturnya.

2015 lalu, kasus serupa terjadi pada selebgram remaja asal Australia, Essena Oneill. Ia bisa dikatakan memiliki segalanya, terutama dari hasil mempromosikan/me–reviewproduk di Youtube atau Instagram. Namun, Essena yang memiliki 1 juta pengikut di Instagram, 265.000 pengikut di Youtube, dan 60.000 pengikut di Snapchat itu mengaku segenap popularitas dan barang-barangbranded yang dia miliki ternyata tak membuat bahagia.

Dia pun memutuskan berhenti dari ingar bingar media sosial dan kembali menjadi diri sendiri. Essena berterus terang kepada para fans tentang kisah di balik setiap fotonya. Foto-foto sempurna itu sejatinya hasil bidikan beratus-ratus kali dengan pengeditan super lama. Hal itu tentu saja menuai pro dan kontra.

Puncaknya 27 Oktober 2015, dia menghapus lebih dari 2.000 foto di Instagram sebagai upaya melawan delusi dan adiksi terhadap media sosial. Keputusan itu diambil karena Essena merasa hidupnya selama ini terlalu dikonsumsi oleh media sosial. Dia seolah hanya hidup dalam guliran linimasa dunia dua dimensi.

Sama seperti para social media influencer lain, mudah bagi Essena untuk memperolehfollowers baru, atau mendapat likesdi setiap foto yang dia unggah. Namun, pada akhirnya, sesuatu yang mampu membuatnya bahagia adalah ketika dia bisa menginspirasi orang lain untuk membuat perubahan positif atas hidup. Bukan sekadar mendorong mereka membeli barang-barang baru sebagaimana yang diaendorse.

“Di Instagram ga ada orang miskin. Di Twitter ga ada orang bodoh. Di Path ga ada orang susah. Di Facebook semua punya temen. Di hati, kosong”, kata akun @radenrauf di Twitter. Kalimat tersebut seolah mewakili pemikiran banyak warganet. Saat tulisan ini dibuat, cuitan tersebut telah di-retweet 1800 kali.

Foto-foto yang ditampilkan di Instagram memang bukan foto yang biasa saja. Semua tampak sempurna dan istimewa. Yang tak pernah kita tahu di balik foto-foto itu adalah bagaimana kehidupan pemilik foto yang sebenarnya. Sama halnya dengan orang-orang yang berusaha menginspirasi dan memberi semangat kepada orang lain. Di saat yang sama, bisa saja mereka sendiri sedang butuh pencerahan, inspirasi, atau suntikan semangat.

Dan sebaliknya, orang-orang yang hidup biasa saja, dengan penampilan yang datar-datar saja, boleh jadi justru pemilik kebahagiaan yang seutuhnya: ikatan yang kuat dengan keluarga dan realitas sosial, serta menjadi diri sendiri tanpa sibuk berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda.

Sekalipun sangat mudah menciptakan kesan hidup yang ideal melalui berbagai aplikasi dan filter yang impresif, bukan berarti media sosial bisa dijadikan tolok ukur kebahagiaan seseorang, pengakuan atas sesuatu hal, atau mendefinisikan penggunanya.

Tujuan media sosial sejatinya, selain sebagai alat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri, adalah sebagaisneak peek. Penggalan hidup sang pengguna yang dapat menjadi indikator kepribadian pun status sosial ekonomi. Media sosial dapat menjadi salah satu bagian daripersonal branding yang sayang jika tidak dimanfaatkan sama sekali di era yang makin kompetitif ini. Bagi orang-orang berjiwa enterpreneur, publisitas danexposure memiliki peran yang sangat bagus jika dimaksimalkan.

Citra media dapat menjadi bahan makanan bagi ego manusia. Itulah mengapa terlalu mendalami peran dalam sandiwara pencitraan hanya demi mendulang jumlahfollowers, likes, serta comments/pujian yang sebenarnya tidak nyata, bisa berbahaya bagi kesehatan jiwa. Ada saatnya kita akan letih berpura-pura dan ingin tampil apa adanya.

Sebelum nafsu dan emosi mengambil kendali atas ujung jari dan mengunggah sisi rapuh dari diri kita, akal sehat harus menghentikannya agar harga diri tetap terjaga. Karena di antara ketenaran dan kemurnian, sesungguhnya cuma bersekat tipis.

[devieriana]

tulisan yang sama juga di-publish di Birokreasi

ilustrasi dipinjam dari sini