Twitter, Facebook, Path, Instagram. Atau sebut saja semua nama situs pertemanan yang ada; sengaja dibuat agar komunikasi antarpersonal menjadi jauh lebih mudah. Salah satu persamaan situs-situs tersebut adalah adanya fasilitas bagi para penggunanya untuk menuliskan apapun yang mereka lihat, rasakan, dengar, dan lakukan ke dalam sebuah kolom khusus untuk up date status, di mana mereka bisa saling berinteraksi dan langsung mendapatkan respon balik dari pemilik akun lainnya.

Keberadaan social media membuat up date status menjadi bagian dari gaya hidup. Hampir semua kegiatan bisa jadi bahan untuk up date status. Saat jatuh cinta, up date status. Kangen, up date status. Galau, up date status. Marah, up date status. Meeting, up date status. Lagi ngopi-ngopi cantik atau makan-makan di tempat tertentu, up date status. Bahkan sampai lapar dan kebelet ke belakang pun sempat-sempatnya up date status. Luar biasa sekali penemu ide kolom up date status ini! 😆 Karena kebetulan memang sebelumnya mungkin belum terbersit dalam pikiran kita metode apa yang kira-kira bisa mengeluarkan apa yang dipikirkan secara cepat dan mudah…

Bak pisau bermata dua, keberadaan social media ini punya sisi positif sekaligus negatif. Ketika social media digunakan untuk berbagi hal-hal yang positif, dia akan memberikan manfaat bagi para penggunanya; tapi sebaliknya, ketika social media digunakan untuk hal-hal yang negatif tentu efeknya akan mengikuti.

Saya pibadi, sejak awal membuat akun di social media memang sengaja cuma untuk berbagi hal-hal yang menyenangkan saja; tidak ingin menuliskan status bernada kemarahan atau galau. Bukan apa-apa, sayanya yang malu :mrgreen:. Lebih sering meng-update status lucu ketimbang status yang serius. Pernah sih sesekali memosting hal-hal serius kalau memang diperlukan.

Sebagai pengguna social media tentu tak asing dengan berbagai status yang berhamburan di timeline socmed kita. Tidak melulu hal-hal yang positif/lucu, tapi pasti juga status-status kemarahan dan emosi. Berbeda dengan galau yang kadang masih saya maklumi, lebih sering bertanya-tanya mengapa seseorang harus menuliskan kemarahan dan caci maki di social media? Kalau memang punya masalah dengan seseorang kenapa tidak diselesaikan saja melalui media yang lebih pribadi, bukan di media terbuka seperti Twitter, Facebook, atau Path? Talk in person.

Social media bisa menjadi alat yang hebat jika digunakan secara benar dan produktif. Tapi kalau kita justru menghabiskan terlalu banyak waktu di sana, sama saja kita mengisolasi diri sendiri. Salah satu trainer saya pernah bilang,

“sekarang ini kita terlalu dikerdilkan oleh sebuah alat bernama gadget. Bahkan ketika berkumpul bersama pun yang terlihat adalah orang-orang yang asyik menekuri gadget masing-masing.”

Iya juga sih. Seringkali menghadapi sebuah situasi di mana beberapa orang sedang berkumpul tapi wajahnya pada menunduk terkonsentrasi ke gadget masing-masing. Bahkan saya sendiri pernah ada di sebuah meet up tapi malah asyik mention-mention-an sama peserta meet up yang lain 😆

Sering berlintasan di kepala saya ketika melihat seseorang yang menulis status marah-marah di social media:

“Apa sih menariknya melihat tulisan capslock berbalas capslock? Apa bagusnya sih memarahi orang lain di social media? Apakah ingin menunjukkan kalau pemilik akun lebih superior, sementara yang lain lebih subordinat?”

Di manapun itu, ketika seseorang dalam kondisi sedang marah, mereka cenderung sulit untuk berpikir secara logis karena dikuasai oleh emosi. Di situlah bahayanya sebuah media komunikasi instan ketika berada di dalam genggaman seseorang yang sedang marah dan lepas kontrol.

Sama seperti lainnya, saya pun pernah mengalami hal-hal menjengkelkan. Tapi ketika saya ingin memosting ’emosi’ saya ke social media, selalu terjadi dialog dengan diri saya sendiri. Apa iya saya benar-benar menginginkan emosi, kemarahan, dan konflik saya dengan orang lain itu layak ‘dipertontonkan’ di depan umum? Atau, perlukah seluruh follower dan orang-orang yang ada di friend list saya tahu kegalauan saya? Is it worth the energy? Kalau ternyata jawabannya ternyata lebih banyak tidaknya, ya berarti mungkin memang tidak perlu.

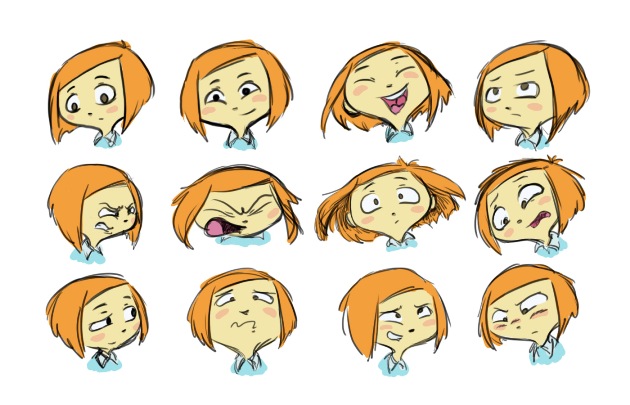

Obrolan di BBM, sms, atau chat di media lainnya pun sebenarnya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Tidak semua orang punya kemampuan yang bagus dalam berkomunikasi, menerjemahkan apa yang dimaksud ke dalam bahasa tulis, sekaligus memilih diksi yang tepat agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Sebaliknya, tidak semua orang punya kemampuan yang cepat dalam memahami maksud kita. Karena ketika dikomunikasikan ke dalam bahasa tulis, seringkali isyarat verbal dan non-verbal menjadi ‘hilang’ esensinya. Itulah mengapa saya sebenarnya lebih memilih bertemu langsung atau menelepon yang bersangkutan untuk menjelaskan apa maksud saya supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.

Kebanyakan kita menggunakan social media untuk berjejaring, menambah teman, dan untuk tujuan positif lainnya, kan? Kalau kita lebih sering memosting status-status bernada kemarahan, apa iya memang itu ‘pesan’ yang ingin kita sampaikan kepada teman, kolega, dan follower kita; bahwa kita adalah seorang hot headed? Is this the message that you really want to deliver?

Think again 😉

[devieriana]

sumber ilustrasi dari sini