Beberapa waktu ini banyak sekali penggunaan kata ‘viral’ baik itu di media online maupun di kehidupan sehari-hari. Definisi viral kurang lebihnya adalah ‘sesuatu’ yang bisa jadi sangat cepat menjadi populer, seperti sebuah ‘virus’ yang menyebar salinan dirinya atau bermutasi.

‘Sesuatu’ di sini bisa berarti orang, tempat, foto, pikiran, trend, atau bahkan sebuah informasi. Kalau kita bicara tentang social media, viral lebih lekat kepada video, foto, atau cerita yang dimulai dari mereka sendiri, yang kemudian menyebar di semua lini platform social media. Bisa jadi yang awal mulanya cuma berupa status yang ditulis di social media, berhubung banyak yang menyebarluaskan, jadilah dia sebuah status viral. Kalau masih ingat, kita bisa ambil contoh kasus status Dinda yang awalnya cuma bermaksud curhat tentang kekesalannya terhadap para ibu hamil yang (menurut dia) manja karena selalu minta dikasihani dan minta tempat duduk, tapi berhubung status itu dia tuangkan di social media, dan ‘ndilalah’ ada yang me-repath statusnya, maka dengan cepat status itu tersebar, seketika menjadi berita viral, dan Dinda pun menjadi bahan bully-an massal di social media. Dinda dianggap kurang memiliki rasa empati.

Bagaimana dengan trend yang menjadi viral? Apakah kalian pernah menjadi bagian dari trend mannequin challenge, Harlem Shake, atau mungkin bagian dari trend pengunggah video parodi Pen Pinneaple Apple Pen-nya Piko Taro? Kalau iya, kalian adalah bagian dari trend viral itu. Mannequin challenge misalnya, dengan begitu banyaknya orang yang mengikuti trend ini, seolah seluruh dunia menjadi diorama hidup. Walaupun bagi sebagian orang itu konyol, tapi banyak juga yang melakukan itu, karena selain dianggap keren juga bagian dari hal yang kekinian. Padahal, kalau kalian menyadari, mannequin challenge itu sudah pernah dilakukan oleh salah satu artis Indonesia jauh sebelum trend ini mengemuka lho. Tidak percaya? Klik saja videonya Deasy Ratnasari yang berjudul Tenda Biru , hihihik.

Di dalam kehidupan sehari-hari pun kata viral sudah mulai banyak dipergunakan. Bahkan di tempat kerja saya, beberapa pejabat sering menggunakan kata “viralkan!” sebagai kata ganti sebar luaskan informasi kepada pejabat/pegawai lainnya di lingkungan kantor kami.

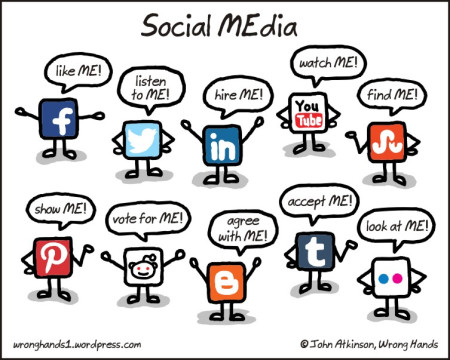

Di social media, banyak orang yang ingin dikenal banyak orang. Mereka melakukan segala cara untuk bisa terkenal, alias menjadi selebriti online. Wajar, karena menjadi lebih dikenal oleh orang lain adalah salah satu tujuan diciptakannya social media.

Tapi, benarkah semua orang berkeinginan untuk menjadi viral baik di dunia nyata maupun maya? Selama viral itu dalam konteks yang positif mungkin masih masuk akal. Tapi kalau konteksnya sudah negatif, rasanya tidak mungkin ada yang bercita-cita menjadi viral, ya.

Seseorang yang sedang menjadi ‘viral’ negatif di sebuah lingkungan tertentu ada kalanya dia sendiri tidak sadar kalau sedang jadi trending topic di lingkungannya. Mungkin ini lebih didasari karena kekurangpekaan orang tersebut terhadap lingkungan. Sekalipun ada pihak-pihak yang memberikan klarifikasi bahwa tidak sepenuhnya si objek yang menjadi viral itu senegatif yang disangkakan orang lain, tapi tetap akan kalah dengan asumsi yang sudah terlanjur beredar di lingkungan tersebut. Ya, namanya saja viral, virus, penyebarannya bisa sangat cepat, tanpa tahu dari mana asal muasalnya.

Belajar dari pengalaman orang lain (yang sempat jadi viral), kunci supaya kita tidak menjadi viral negatif adalah dengan menjadi lebih peka dengan lingkungan di mana kita berada; more overmenjaga lisan, pikiran, dan perbuatan, itu jauh lebih penting, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Begitu, bukan? Bukaaaan….

Sebagai manusia toh nyatanya kita tidak selalu tahu apa yang ada di diri kita, sekalipun kita kerap mengklaim demikian. Sebagaimana tertera dalam teori 4 kuadran Johari Window yang mencerminkan tingkat keterbukaan seseorang yang dibagi dalam empat kuadran, yaitu open area, blind area, hidden area, dan unknown area. Johari Window ini dikenal sebagai jendela komunikasi melalui mana kita memberi dan menerima informasi tentang diri kita dan orang lain.

Dalam hal berita viral (negatif) singkat saja, area/kuadran ‘blind‘ adalah area paling rapuh dalam diri kita, karena di kuadran ini berisikan apa yang orang lain ketahui tentang kita, tapi tidak kita ketahui. Dengan mengurangi blind area, selain akan meningkatkan kesadaran diri, juga akan meningkatkan hubungan interpersonal kita dengan orang lain.

Lumrah, kalau manusia seringkali tanpa sadar lupa/khilaf, tanpa sengaja telah melakukan hal-hal yang kurang bisa diterima oleh lingkungan tempatnya berada. Beruntung kalau kita cepat sadar, dan segera mengubah perilaku kita, tapi bagaimana kalau ternyata kita terlalu lama ‘pingsannya’, nggak sadar-sadar kalau ternyata selama ini sudah jadi bahan pembicaraan? Harus ada orang yang memberi tahu, karena kita sedang berada di blind area. Tapi bagaimana kalau ternyata walaupun orang lain tahu, tapi mereka segan menegur kita karena (di mata orang lain) kita adalah tipe manusia dengan ‘daya ledak tinggi’, emosian. Jadi dari pada cari masalah mending diamsajalah; malas ribut.

Jadi, tidak ada salahnya mulai berintrospeksi, lebih peka, coba mengubah cara pandang (point of view), dan mulai lebih luwes dalam menerima kritik selama itu membangun. Namanya manusia kan gudangnya luput dan salah ya. Bersyukur jika masih ada hati dan pikiran sehat yang menjadi filter pencari kebenaran yang sesungguhnya. Bersyukur kalau masih ada orang lain yang mau peduli, mengingatkan, bahkan rela menjadi bumper untuk kita, semata-mata karena mereka masih menganggap kita sebagai teman.

Last but not least, mencoba untuk melawan atau mengendalikan materi viral sama saja seperti berperang melawan flu. Kita bisa saja mengambil langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai kita terkena flu, tapi sekali saja virus itu telah memasuki aliran darah kita, tidak akan ada yang bisa kita lakukan selain menunggu virus itu keluar dengan sendirinya.

Duh, sore-sore kok serius amat postingannya, ya? Ngopi dulu bisa kali, Kak!

*beberes meja sambil menunggu ojek online*

[devieriana]

sumber ilustrasi dari sini