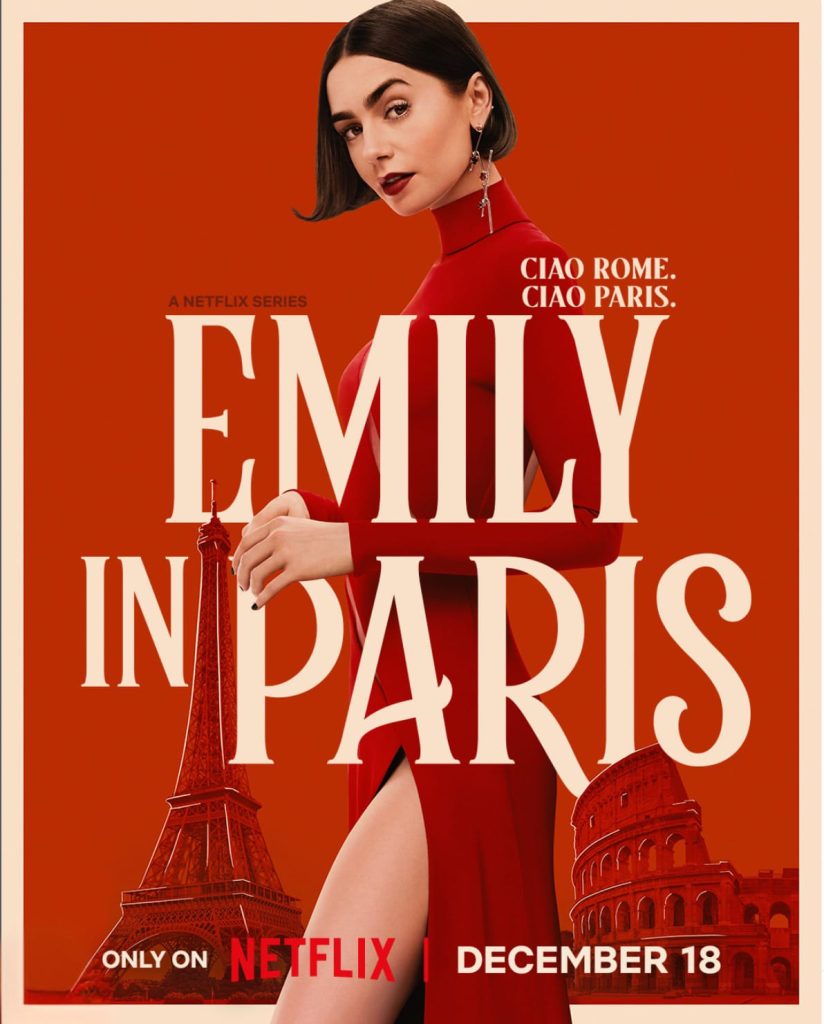

Saat pertama kali memutuskan untuk marathon Emily in Paris, saya benar-benar tidak memasang ekspektasi tinggi. Niat saya sederhana, sekadar mencari tontonan saat makan siang atau selingan waktu santai yang bisa dinikmati tanpa harus mengernyitkan dahi lantaran harus membedah plot, apalagi menebak siapa tokoh antagonis di balik layarnya. Dan benar adanya, tak butuh waktu lama untuk jatuh hati pada komedi romantis ini. Sejak awal, visual Paris yang cerah dan fotogenik langsung menyihir mata, kita diajak menjajari langkah seorang perempuan usia 20-an dalam upaya menyesuaikan diri dengan budaya baru, sembari bertarung dengan pola kerja yang jauh berbeda dari asalnya, Amerika.

Namun, tentu saja keindahan yang kita konsumsi di layar ini menyimpan sebuah paradoks. Paris lewat mata Emily adalah versi ‘kartu pos’ yang sudah difilter sedemikian rupa, mengeliminasi realitas stasiun Metro yang sumpek, aroma kota yang tak selalu seharum parfum, hingga masalah tikus di taman-taman kota yang sengaja diluputkan dari bidikan kamera. Netflix menyajikan sebuah utopia yang dipoles habis-habisan. Sebuah ‘Paris Syndrome’ terbalik sengaja diciptakan untuk menjaga fantasi audiens global agar tetap utuh, sembari meredam kebisingan dan kekacauan metropolitan yang sesungguhnya.

Meski demikian, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, siapa yang bisa menolak pikat jalanan Paris yang penuh warna, hamparan bangunan Haussmann dengan balkon besi tempa yang ikonik, hingga deretan adibusana dari rumah mode ternama? Di balik segala ketidakrealistisannya, Emily in Paris menjadi comfort watch bagi banyak orang. Ia adalah pewaris takhta dari tradisi hiburan fashion-centric yang memang selalu kita cintai.

Pola serupa sangat terasa jika kita menengok kembali film-film ikonik seperti The Devil Wears Prada, Sex and the City, hingga Confessions of a Shopaholic. Dalam semesta sinematik ini, busana bukan semata atribut fisik, melainkan bahasa visual yang mempertegas ambisi dan kepribadian sang tokoh utama di tengah gemerlap metropolitan. Kemiripan ini kian nyata saat kita menyandingkannya dengan beberapa serial modern seperti Younger, Gossip Girl, atau The Bold Type. Semuanya berbagi DNA yang identik yaitu merayakan persahabatan perempuan, jatuh-bangun karier, dan keberanian mengekspresikan diri lewat mode.

Emily Cooper, yang dihidupkan dengan apik oleh Lily Collins, hadir sebagai personifikasi optimisme Amerika yang percaya diri, dan meyakini bahwa tak ada kebuntuan yang tak bisa diurai. Ia menjejakkan kaki di Paris sebagai eksekutif pemasaran Savoir dengan membawa pragmatisme Amerika yang kerap berbenturan dengan etos kerja lokal yang lebih santai. Menariknya, Emily memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Ia tak mudah tersinggung meski atmosfer kantor cenderung dingin dan sinis. Namun, di saat yang sama, karakter ini tampak memiliki plot armor yang terlalu tebal. Keberuntungannya nyaris tanpa batas, ide-ide instannya selalu diterima klien secara aklamasi tanpa perlawanan berarti. Menyaksikan sepak terjangnya di sepanjang serial, saya sering kali bertanya-tanya; di tengah realitas dunia kerja yang kompetitif ini, memang ada ya profesional yang memiliki garis nasib seutopis dan semulus Emily? Jujur saja, kalau ada lowongan pekerjaan dengan keberuntungan setingkat Emily, saya pasti sudah berdiri di antrean paling depan!

Lalu, mari kita tengok urusan asmaranya yang fenomenal itu. Dalam semesta yang ia huni, Emily memegang privilese mutlak untuk menaklukkan atensi barisan pria rupawan. Sebuah fenomena yang rasanya sungguh sulit diterima akal sehat. Emily adalah perpaduan antara paras jelita, modis, dan smart. Dan sda semacam konvensi visual di layar kaca, protagonis yang menawan memang idealnya bersanding dengan pasangan yang sepadan agar estetika bingkainya tidak timpang. Kita semua tentu memuja keselarasan visual semacam itu, bukan? Jadi memang antara Emily dan lawan-lawan mainnya itu sengaja dipasangkan untuk memenuhi definisi eye candy yang maksimal. Sebab, dalam bingkai layar kaca, kesempurnaan visual adalah sebuah keniscayaan.

Ketimpangan ini kian mencolok saat kita membedah gaya berpakaiannya. Di tengah kerumunan warga lokal yang setia pada prinsip Parisian Chic yang cenderung praktis, low-key, dan didominasi palet warna bumi yang tenang, Emily justru hadir dengan estetika tabrak warna yang sangat berani. Pilihan outfit-nya yang serba ekstra itu diametral dengan pakem understated yang selama ini menjadi identitas mode di kota tersebut.

Ketidakmasukakalan ini pun merambat ke gaya hidup sang protagonis. Menikmati serial ini memang menuntut kita untuk melakukan suspend disbelief tingkat tinggi. Terutama saat membedah anomali pada lemari pakaiannya. Secara logika, sulit diterima bagaimana seorang staf junior pemasaran bisa mengoleksi busana harian dari rumah mode kelas atas sekelas Versace, Balmain, hingga Fendi. Secara logis, gaji di levelnya tentu mustahil menunjang gaya hidup semewah itu, apalagi jika menilik huniannya yang bersahaja. Namun, di balik keterbatasan chambre de bonne-nya, lemari Emily justru menyimpan sebuah anomali spasial yang mencengangkan. Gantungan baju mungilnya seolah memiliki kemampuan regenerasi otomatis untuk terus mengeluarkan koleksi desainer terbaru. Sebuah dogma mode yang menabukan Emily terlihat mengenakan busana yang sama dua kali.

Serial ini didukung oleh jajaran tokoh pendukung yang kuat. Ada Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) direktur sekaligus pemilik agensi pemasaran mewah Savoir, setelah memisahkan diri dari Gilbert Group, lalu ada sahabat Emily yaitu Mindy Chen (Ashley Park) seorang penyanyi berbakat dengan latar belakang keluarga superkaya di Tiongkok, yang memilih menjauh dari kehidupan lamanya setelah konflik dengan keluarganya dan hidup mandiri di Paris. Di awal cerita, Mindy bekerja serabutan, termasuk sebagai pengasuh anak dan penjaga toilet di kelab malam, sebelum perlahan kembali ke dunia musik dan tampil sebagai penyanyi profesional. Sementara Julien (Samuel Arnold) dan Luc (Bruno Gouery) adalah dua rekan kerja Emily yang memberi warna satir di dunia kerja mereka yang glamor. Antoine Lambert (William Abadie) adalah seorang pengusaha kaya raya yang memiliki perusahaan parfum ternama bernama Maison Lavaux. Dia adalah klien emas bagi Savoir, karena kesuksesan dan pengaruhnya yang besar, dia memiliki posisi tawar yang kuat di dunia bisnis Prancis.

Seiring bergantinya musim, konflik yang hadir pun mulai berlapis. Urusan pekerjaan, dinamika pertemanan, hingga benang kusut percintaan datang silih berganti. Emily kini bukan lagi sekadar ‘anak baru’ di Paris. Ia telah bertransformasi menjadi sosok yang kerap terperangkap dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Ironisnya, urusan asmaranya pun seolah hanya berputar-putar di lingkaran orang yang itu-itu saja. Kisah asmara Emily dimulai dari cinta pandangan pertama dengan Gabriel (Lucas Bravo), chef Prancis berbakat dengan pesona yang sulit ditolak. Kemudian hadir Alfie (Lucien Laviscount), eksekutif keuangan asal Inggris yang membawa dinamika dunia investment banking ke dalam hidupnya. Memasuki musim keempat, daftar ini semakin panjang dengan kehadiran Marcello Muratori (Eugenio Franceschini), pewaris takhta bisnis cashmere keluarga di desa Solitano, Italia, yang belakangan menjadi klien Agence Grateau.

Namun, meski kota berganti dan daftar pria tampan bertambah, pola ceritanya seolah jalan di tempat. Paris yang seharusnya luas terasa begitu sempit karena konflik antar-pemeran terus berulang dalam pairing yang itu-itu saja. Bahkan saat memasuki penghujung Season 4 (Part 2), tiba-tiba sinyal-sinyal kedekatan antara Mindy dan Alfie mulai terendus. Teori mengenai hubungan rahasia mereka yang dipicu oleh rapuhnya hubungan Mindy dengan Nicolas de Léon (Paul Forman), putra pemilik konglomerat barang mewah JVMA (Joint Ventures Maurice de Léon) yang cenderung posesif, mengancam plot musim mendatang, menjadi love pentagon yang absurd. Sulit untuk tidak menganggap ini sebagai lazy writing. Semua karakter utama seolah-olah ditakdirkan untuk terus berotasi dalam lingkaran asmara yang sama tanpa solusi yang masuk akal.

Satu hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah kemampuan bahasa Emily yang jalan di tempat. Meski sudah menetap lama di jantung Prancis, ia tampak enggan keluar dari zona nyaman bahasa Inggrisnya, seolah-olah seluruh dunialah yang harus berkompromi dan menyesuaikan diri dengannya. Egoisme kultural ini akhirnya memuncak menjadi titik didih bagi karakter lain. Gabriel bahkan secara gamblang meluapkan rasa frustrasinya saat mereka bersitegang:

Gabriel: “J’ai l’impression de m’être fait avoir. Je me suis laissé rêver d’un futur heureux avec toi. Une étoile Michelin, un bébé. Mais en fait, j’ai passé tellement de temps à essayer de te convaincre que toi et moi, ça en valait la peine. Pendant que toi, tu n’as même pas essayé. Aujourd’hui je suis vide. Je ne crois plus en rien, je ne crois plus en personne, et je dois quand même passer à la télé pour essayer de convaincre les Français d’en avoir quelque chose à foutre de mes coquilles Saint-Jacques. Alors oui, on a des problèmes de communication. Je ne te dis pas le contraire, mais c’est certainement pas de ma faute.”

Emily: “Please, I don’t understand.”

Gabriel: “Exactly..”

Dalam bahasa Indonesia, luapan perasaan Gabriel yang menyakitkan itu kurang lebih berarti:

“Rasanya aku seperti dibodohi. Aku membiarkan diriku bermimpi tentang masa depan yang bahagia bersamamu, bintang Michelin, seorang bayi. Tapi kenyatannya, aku menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk meyakinkanmu bahwa ‘kita’ itu layak diperjuangkan, sementara kamu? Kamu bahkan tidak pernah mencoba untuk mencoba. Sekarang aku hampa. Aku tidak percaya pada apa pun lagi, tidak pada siapa pun. Dan di tengah kehancuran ini, aku masih harus bersandiwara di televisi, berusaha membuat orang Prancis peduli pada masakan kerangku. Ya, kita memang punya masalah komunikasi, aku tidak membantahnya. Tapi untuk yang satu ini, aku tahu pasti bahwa ini bukan kesalahanku.”

Secara teknis, Emily in Paris memang didesain sebagai produk global yang ramah di telinga audiens internasional dengan dominasi bahasa Inggris di hampir setiap interaksi. Namun, ada lapisan emosi yang hanya bisa tersampaikan ketika karakter-karakter asli Paris seperti Sylvie, Julien, Luc, atau Gabriel berdialog dalam bahasa ibu mereka. Penggunaan bahasa Prancis dalam serial ini bukanlah bumbu pelengkap agar terdengar estetik semata, lebih jauh menjadi instrumen untuk membedah emosi yang tidak selalu berhasil ketika diucapkan dalam bahasa Inggris.

Sebagaimana puncaknya terasa pada Musim 4 Episode 7 di atas; ketika Gabriel meluapkan amarahnya dalam bahasa Prancis, kemarahan dan kerapuhannya terasa jauh lebih purba dan menyakitkan. Di titik inilah kita menyadari bahwa bahasa bukan semata alat komunikasi. Sikap Emily yang tetap memegang teguh bahasa Inggrisnya di tengah ledakan emosi Gabriel menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari perbedaan bahasa. Ketidakmampuannya berempati berakar dari ego yang terlalu kuat, di mana ia enggan membuka diri untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh lawan bicaranya.

Jika kita menempatkan Emily in Paris murni sebagai produk hiburan, serial ini jelas berdiri di podium teratas. Ia adalah sebuah eskapisme yang sempurna, yang menyajikan kemegahan visual, parade adibusana yang memanjakan mata, dan drama ringan yang mudah dicerna. Namun, kita juga perlu jujur bahwa serial ini bermain dalam zona nyaman lewat alur yang terasa repetitif dan kedalaman karakter yang dangkal. Paris yang begitu luas serta bersejarah seolah direduksi menjadi sekadar latar belakang estetik bagi kurasi konten Instagram Emily.

Pada akhirnya, serial ini kembali pada ekspektasi masing-masing penonton. Jika kamu butuh hiburan ringan untuk melepas penat lewat visual yang estetik, Emily in Paris adalah pilihan yang tepat. Namun, jika kamu mencari film dengan naskah dengan riset mendalam, penokohan yang kuat, Emily In Paris hanyalah secuplik ilusi yang terlalu artifisial untuk dianggap serius. Anggap saja serial ini sebagai guilty pleasure, ibarat makan macaron yang warnanya cantik, rasanya manis dan menyenangkan di lidah, tapi tidak benar-benar bikin kenyang. Selama kita mafhum bahwa film ini sebatas cerita rekaan, petualangan Emily di Paris tetap menjadi interlud yang menyenangkan di tengah padatnya rutinitas.

Jadi, setelah parade mode yang panjang ini, kamu tim Gabriel, Alfie, Marcello, atau malah sudah bosan?

Btw, kalau saya pribadi sih, tetap tim Gabriel, ya!

Devieriana

photo courtesy Netflix, US Magazine, Business Insider, Prime Timer, Prestige Online, Destination Dreamer Diaries